有人藏起底片守护真相,有人按下快门记录真相,每一帧都是民族的生死证言!

——人民文学奖和中宣部“五个一工程”奖得主、金牌编剧海飞首部长篇报告文学力作《追光者》正式出版!

“城门城门几尺高,三十六丈高。骑花马,带把刀,走进城门跌一跤。问你吃橘子还是香蕉……”正在热映的《南京照相馆》里,老金和阿昌把这首童谣作为暗房冲洗照片的计时工具,每多洗一天照片,就意味着他们又多活了一天。他们原本只想在南京大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定把这些记录了日军罪行的底片传递出去。吉祥照相馆外的战场上,硝烟滚滚,生死更是一瞬间的事。战壕深处,一个身影匍匐潜行于生死边缘,泥土与血迹深深浸染了他的衣衫。就在这危机四伏之时,随着一声快门的轻响,一张珍贵的照片诞生了……

可你有没有想过,这些胶卷是怎么突破重重封锁,送到摄影师手里的?这些照片,是他们冒着怎样的枪林弹雨才拍到的?还有那些底片,又是怎么被好好保护留存到今天的?

《追光者》(海飞著,浙江摄影出版社出版)

在人民文学奖、中宣部“五个一工程”奖得主,金牌编剧海飞的新作《追光者》中,这些问题都能找到答案。本书用翔实的文字和第一手的图片资料,生动讲述了雷烨、高帆、徐肖冰、罗光达、俞创硕这五位战地摄影师的故事。在国家危亡的时刻,他们毅然奔赴前线,把镜头当作武器,记录下了中国人民团结一心抗战和中国革命的伟大历程。他们追寻光,他们本身就是一道不灭的光,照亮了我们前行的道路。谨以此书,献礼纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年!

重磅破圈!人民文学奖得主、金牌编剧海飞的首部纪实作品

你可能看过由海飞的原著改编而来的《惊蛰》《麻雀》等精彩的谍战电视剧,或者读过他描写民国特工和江南文化的《江南役》《醒来》等小说。而这一次,在《追光者》里,他从虚构的谍战世界走向真实的历史战场,在多年深耕小说创作后,首次出版长篇纪实文学,完成了一次创作上的重大突破。

本书入选了2025年中国作家协会重点作品扶持项目。整部作品既有小说笔法的惊心动魄,又通过大量真实的史料、亲历者的讲述催人泪下,将个体成长置于时代宏大叙事中,并含有大量首次公开出版的战地珍贵照片,还原了最真实、最震撼的历史现场,令读者身临其境。

永远铭记!五个战士、一场战争和一个民族的共同记忆

在那个战火纷飞的抗日战争年代,这五位战地摄影师不仅记录战争,更为我们留下了一段属于中华民族的共同记忆。

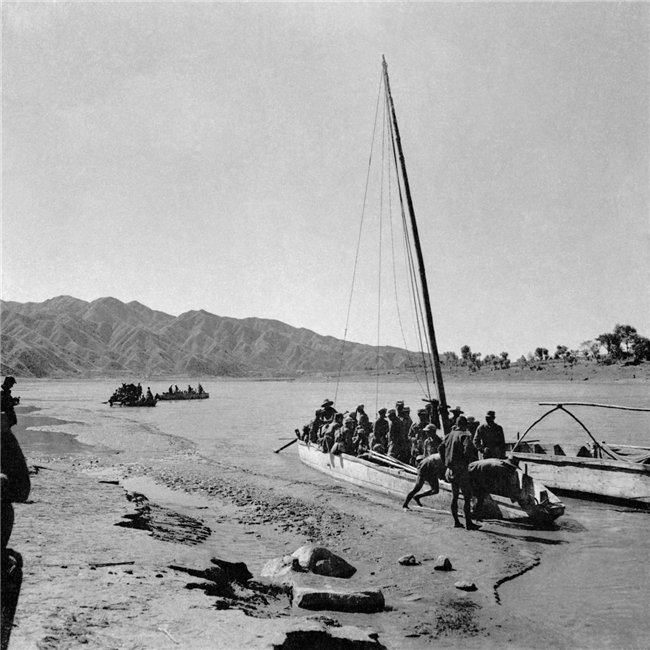

滦河晓渡,1941年(雷烨 摄)

雷烨,既是诗人也是摄影师,他是唯一拍到潘家峪惨案的人,这些底片成为71年后潘家峪村民向日本东京地方法院起诉的铁证,他被评为世界百名杰出战地记者之一,却在29岁时牺牲在战场上,60年后亲人才找到他的下落。

太行八路军出击晋中攻打祁县,1942年(高帆 摄)

高帆,原本学的是养蚕种桑,却拿起了相机,记录战士和百姓的生活,在新中国成立后成为解放军画报社总编辑、社长,中国摄影家协会主席。晚年患癌的高帆在病床上主持编辑第二野战军大型图文集《天下之脊》(8卷本),完成了其中抗日战争和解放战争部分书稿内容的审定。

中国革命圣地——延安古城,1938年(徐肖冰 摄)

曾参与拍摄了大量著名影片如《风云儿女》《马路天使》的徐肖冰,走上战场,日后还记录了开国大典、抗美援朝这些重大历史事件。

《抗大总校从延安远征到华北敌后》组照一:欢迎队列,1939年(罗光达 摄)

师从沙飞的罗光达,穿梭于枪林弹雨间,参与创办了《晋察冀画报》《冀热辽画报》和《东北画报》,他以画报为阵地,让抗战的呐喊传遍神州。

平型关大捷后归来,1937年(俞创硕 摄)

俞创硕放下了西画的创作,用镜头揭露日军的暴行,拍下了平型关大捷、台儿庄战役、中国远征军出征缅甸等很多重要时刻。

当知识分子放下笔、拿起相机,这些在硝烟中定格的瞬间就不仅仅只是照片。他们的选择,体现了中华儿女在国家危难时的担当,也展现了中国知识分子的觉醒,这是中华民族不屈抗争的生动注脚,亦是铁血报国情怀的群体精神图谱。

你知道吗?相机,其实也是一种武器!

《南京照相馆》中,几位南京市民冒死偷偷保存了记录日军罪行的底片,最终,这些影像被公布于世人面前,揭露了日军的残暴。而这,也向我们展示了摄影在那个特殊年代中的重要作用。

19世纪40年代刚传入中国时,摄影还只是被当作一种新奇好玩的“西洋玩意儿”。到了五四运动之后,文人学者开始把它当作艺术来对待。而抗战时期,摄影师们才意识到:可以用影像来救国!

本书中所记载的五位战地摄影师,正是推动中国摄影风格转变的关键人物。他们改变了以前那种抒情写意的拍照方法,开创了用照片讲故事的新方式,把纪实摄影推向了高峰,也埋下了新中国时期摄影的开端。

有人藏起底片守护真相,有人按下快门记录真相。从《南京照相馆》到《追光者》,我们何以对抗遗忘?那些血洗的底片都刻骨铭心!铁证如山,每个中国人都不应该忘记!让我们跟着海飞的笔触,跟随着“追光者”的脚步走近那段历史。而我们每个人,也都是自己的“追光者”!